| 横川〜可部間の 電化区間 |

105系が主力で2両もしくは4両編成朝夕のラッシュ時は103系や115系が4両編成で | 115系(クハ115-300) 瀬戸内色 |

103系 1200番台 |

||

| 可部〜三段峡間の 非電化区間 |

キハ23型・キハ40型使用朝夕のラッシュ時は2両編成日中は単行運転 |  キハ40 広島色 |

キハ23 広島色 |

||

| 可部駅 (かべ) 明治44年7月 安佐北区可部2丁目 |

明治44年(1911)6月12日横河〜可部間が全通。その後非電化路線として逐次延伸、昭和44年(1969)7月27日三段峡まで開通。昭和49年5月11日三段峡〜石見今福間建設の起工式が行われ、広島〜浜田間全線開通工事が開始されましたが、昭和55年(1980)建設工事は凍結され、陰陽連絡鉄道実現は幻となりました。国鉄民営化後、平成15年(2003)12月1日、赤字を理由に可部〜三段峡間(46.2km)が廃止されました。 明治44年(1911)6月12日横河〜可部間が全通。その後非電化路線として逐次延伸、昭和44年(1969)7月27日三段峡まで開通。昭和49年5月11日三段峡〜石見今福間建設の起工式が行われ、広島〜浜田間全線開通工事が開始されましたが、昭和55年(1980)建設工事は凍結され、陰陽連絡鉄道実現は幻となりました。国鉄民営化後、平成15年(2003)12月1日、赤字を理由に可部〜三段峡間(46.2km)が廃止されました。可部線の線路終点。ここから三段峡へと、復活への期待とともに、レールが残されている。 |

||||

| 河戸 駅 (こうど) 昭和31年12月 安佐北区可部町四日市 |

可部町の中心部の西のはずれにあり、太田川を利用して藁製品・木炭等農林産品流通地として、古くから河戸という地名が使われたと伝えられる。ホームのまわりに古枕木を使った柵がめぐらしてあり、夏はこの柵に沿ってアサガオやヒマワリが咲く。ここから太田川の中流に沿って中国山地に入る。 可部町の中心部の西のはずれにあり、太田川を利用して藁製品・木炭等農林産品流通地として、古くから河戸という地名が使われたと伝えられる。ホームのまわりに古枕木を使った柵がめぐらしてあり、夏はこの柵に沿ってアサガオやヒマワリが咲く。ここから太田川の中流に沿って中国山地に入る。

電化延伸のために残されている河戸駅⇔ |

||||

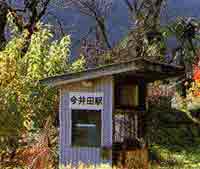

| 今井田 駅 (いまいだ) 昭和31年12月 安佐北区可部町今井田 |

上・下四日市村の枝郷、今枝(いまえだ)が発展して「いまいだ」となり立村のとき今井田となったという。 上・下四日市村の枝郷、今枝(いまえだ)が発展して「いまいだ」となり立村のとき今井田となったという。駅の前に鉄製の赤い吊り橋が架かり、周囲は4000メートル級の山々で、太田川が深い谷を刻んで流れる。 大田川の川舟は歴史に明らかなだけでも八百年になるという。 |

||||

| 安芸亀山駅 (あきかめやま) 昭和11年10月 安佐北区可部町勝木 |

可部の福王寺は、金亀山の頂上にあり真言宗の名刹として知られ、弘法大師が流木に彫刻したと伝えられる不動明王の尊像がある。この金亀山より二字をとり亀山村とした。ホームは単線の本線にはりついた停留場。 可部の福王寺は、金亀山の頂上にあり真言宗の名刹として知られ、弘法大師が流木に彫刻したと伝えられる不動明王の尊像がある。この金亀山より二字をとり亀山村とした。ホームは単線の本線にはりついた停留場。下半分を待合室にしたY形上屋が建てられた駅、前の共栄橋を渡り南へ4キロほど行くと安佐町。安佐町は動物公園の南2キロほどのところにアストラムライン上安駅が設けられ、広島市中心部との連絡線としての安芸亀山駅は無縁となる。 ⇔ キハ58 554 |

||||

| 毛木駅(けぎ) 昭和31年12月 安佐北区安佐町飯室 |

平安時代の中期以降、芸備全域は一部公領を除き荘園となっていた。高田郡・山県郡一帯は厳島社領が大半で、この年貢所当は大田川の川舟を利用して運ばれたといわれ大田川の川舟は歴史に明らかなだけでも八百年になるという。毛木は東西にそびえる高嶺に挟まれた渓谷に発達した地で中国横断自動車道の巨大な高架橋が、谷間にとつぜん姿を現します。その橋脚の真下が毛木となる | ||||

| 安芸飯室駅 (あきいむろ) 昭和11年10月 安佐北区安佐町飯室 |

ここから北へ国道191号線と交わる地点に中国横断自動車道の広島北インターチェンジが設けられています。 |

||||

| 布駅 (ぬの) 昭和21年8月 安佐北区安佐町飯室 |

アメ色に輝く石州瓦の農家が目立ち、花木を主産業に「緑の町花の町」を標榜する町は大田川とともに旅情を深めています。 |

||||

| 小河内駅 ( おがうち) 昭和29年3月 安佐北区安佐町小河内 |

当地は広島市だといわれても? という感じです。大化の改新の頃「河内郷」と称し、中世に至りこの郷は小さく区分されます。 「小河内」の地名はこのときにつけられたものと思われます。 |

||||

| 安野駅(やすの) 昭和29年3月 山県郡加計町 大字穴 |

古来、この地方は大田川の川舟を利用しての交通手段が唯一で、駅の前後で太田川は激しく蛇行して、白い水しぶきをあげながら勢いよく流れる急流を川舟が並んで上下したと伝えられます。 古来、この地方は大田川の川舟を利用しての交通手段が唯一で、駅の前後で太田川は激しく蛇行して、白い水しぶきをあげながら勢いよく流れる急流を川舟が並んで上下したと伝えられます。駅名は旧安野村の表玄関として「安野駅」と命名されました。 |

||||

| 水内駅 (みのち) 昭和29年3月 佐伯郡湯来町大字久日市 |

|

||||

| 坪野 駅( つぼの) 昭和29年3月 山県郡加計町大字坪野 |

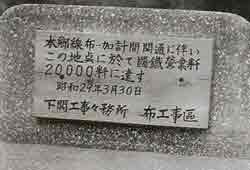

駅名は旧安野村に二駅あり、一つは安野駅で、今一つは大字坪野にあるところから「坪野駅」と命名されました。 駅名は旧安野村に二駅あり、一つは安野駅で、今一つは大字坪野にあるところから「坪野駅」と命名されました。なお坪野駅から加計方面に500メ−トルの位置に国鉄敷設二万キロの標識(昭和29年に建てられた)があります。 第5大田川鉄橋の手前の路線脇に「国鉄20000キロ達成記念碑が・・・」加計開通当時の20000キロ記念碑の裏面。⇔ |

||||

| 田之尻駅(たのしり) 昭和31年12月 山県郡筒賀村 大字中筒賀 |

昭和44年(1969)7月27日の加計―三段峡の開業までは筒賀駅を名のっていましたが、現筒賀駅が村の中心地に位置することから、そちらに筒賀駅の名称を譲り駅名の改称(付近を流れる田之尻川とこの地一帯も田之尻と呼ばれるところから)となりました。太田川の流れはゆるやかですが、一度増水すると激流となり路盤流出等災害を受けています。 昭和44年(1969)7月27日の加計―三段峡の開業までは筒賀駅を名のっていましたが、現筒賀駅が村の中心地に位置することから、そちらに筒賀駅の名称を譲り駅名の改称(付近を流れる田之尻川とこの地一帯も田之尻と呼ばれるところから)となりました。太田川の流れはゆるやかですが、一度増水すると激流となり路盤流出等災害を受けています。周辺の棚田は棚田百選に選ばれています。 |

||||

| 津浪駅 (つなみ) 昭和31年12月 山県郡加計町 大字津浪 |

駅は国道191号線と接し、南側を中国自動車道が通るが巨大な高架橋です。 桑田佳祐? |

||||

| 香草駅(かぐさ ) 昭和29年3月 山県郡加計町 大字加計 |

大田五十景を世に紹介した「松落葉集」(明治五年三月刊行)に「香草里は加計村の枝郷、舟筏をおろす様面白く御座候」とある。木材の搬出でにぎわったことが良く判る。香草とは、昔茶ノ木を移植したとき、香り高い草という事からの地名という。 大田五十景を世に紹介した「松落葉集」(明治五年三月刊行)に「香草里は加計村の枝郷、舟筏をおろす様面白く御座候」とある。木材の搬出でにぎわったことが良く判る。香草とは、昔茶ノ木を移植したとき、香り高い草という事からの地名という。今も茶畑が多く昔の名残をとどめる。 津浪〜香草間の津浪鉄橋⇔ 津浪鉄橋を行く2539D⇔ |

||||

| 加計駅 (かけ ) 昭和29年3月 山県郡加計町 大字加計 |

確実な文献としては寛永十年、年貢 確実な文献としては寛永十年、年貢 に関する嘆願書に「かけ」とある。 に関する嘆願書に「かけ」とある。同15年の地詰帖は「賀計」で、文政年間の「国郡志書上帖」には「懸」とあり崖の意味といわれる。 舟をつなぐことを「かける」と言い、普通に使われた言葉で、「かけ」も大田川の川舟利用の要衝の地であったため発生したと思われる。 駅は平面横断通路が駅舎とホームを結んでいる。 側線は保線作業の基地となる。 秋の取り入れの終わる10月、神楽大会で夜の更けるのも忘れ笛太鼓の音が町中にひびく。 ⇔加計駅車庫の キハ28 2394 |

||||

| 木坂 駅 (きさか ) 昭和44年7月 山県郡筒賀村 大字下筒賀 |

加計から三段峡までは昭和44年に開業した路線なので、よく似た構造の駅がつづく。駅は斜面の途中に設けられ、下を通る国道191号線と長い石段で結ばれている。ホームの下回りは赤い鉄骨を組んでつくられている。斜面は高いところまで段々畑となっている。 | ||||

| 殿賀 駅( とのが) 昭和44年7月 山県郡加計町 大字 下殿河内 |

国道191号線に沿い駅は高い築堤の上にホームがあり、利用者は長い階段を昇り降りしなければならない。駅前に大きな加計町立病院があるがこの駅を利用しての通院は大変と思われる。 国道191号線に沿い駅は高い築堤の上にホームがあり、利用者は長い階段を昇り降りしなければならない。駅前に大きな加計町立病院があるがこの駅を利用しての通院は大変と思われる。太田川の対岸を中国自動車道が走っている |

||||

| 上殿 駅(かみとの ) 昭和44年7月 山県郡戸河内町大字中郷 |

上殿村(旧上殿河内村)は戸河内村に属し、正保二年四月上・下に分かれる。明治十五年、上殿村と称する。駅の南には中国横断自動車道の戸河内インターチェンジと眼鏡形のトンネルが見える。 | ||||

| 筒賀 駅( つつが) 昭和44年7月 山県郡筒賀村 大字中筒賀 |

元和五年(1619年)浅野藩治世の頃筒賀村は一村であり、中期に上・中・下の三村に分かれ、明治22年町村制により現在に至る。村内を流れる筒賀川・田之尻川は水量も豊富で、太田川に合流する。筒賀川はヤマメの宝庫で、釣り人は春の解禁を待ちわびる。 元和五年(1619年)浅野藩治世の頃筒賀村は一村であり、中期に上・中・下の三村に分かれ、明治22年町村制により現在に至る。村内を流れる筒賀川・田之尻川は水量も豊富で、太田川に合流する。筒賀川はヤマメの宝庫で、釣り人は春の解禁を待ちわびる。竜頭の滝は落差四十メ−トルの二段滝で壮観を誇る。駅南側の斜面を中国自動車道が走る。 |

||||

| 土居 駅(どい ) 昭和44年7月 山県郡戸河内町大字砂田 |

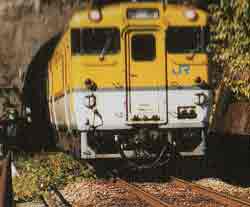

土居とは、ひろく人の住むところの意。「土」は生活に値する地、「居」とは居住できる地と解されている。 土居とは、ひろく人の住むところの意。「土」は生活に値する地、「居」とは居住できる地と解されている。中世には栗栖権頭守の居城「発坂城」があり、近くには古戦場が点在する。 筒賀トンネル出口から土居トンネル入り口までの五百メートルの直線高架橋の途中に駅がある。 土居駅西の土居トンネルから土居駅に入る242D |

||||

| 戸河内 駅(とごうち ) 昭和44年7月 山県郡戸河内町大字中坪 |

当地一帯は「つが」の木の多いところで、「つが」は別名「とが」と呼ばれ、昔から「とがの地」がいつの世か「とがうち」と変わったと伝えられます。 当地一帯は「つが」の木の多いところで、「つが」は別名「とが」と呼ばれ、昔から「とがの地」がいつの世か「とがうち」と変わったと伝えられます。 |

||||

| 三段峡 駅 (さんだんきょう) 昭和44年7月 山県郡戸河内町 大字竜川 |

可部線の終着駅。駅前には観光土産品店や旅館が軒をつらね、その先が国定公園三段峡(昭和44年)全長約十六キロの入り口。大正六年写真家熊南峰が道無き峡内を分け入り命がけで景観を撮影し、広く世に紹介した。駅前広場にC11型蒸気機関車が保存・展示され、委託された人が切符を販売し、夏休みや紅葉のシーズンは、とくに訪れる人が多い。この先、山陰本線の浜田までが今福線と称する工事線、しかし着工率5%にて凍結 可部線の終着駅。駅前には観光土産品店や旅館が軒をつらね、その先が国定公園三段峡(昭和44年)全長約十六キロの入り口。大正六年写真家熊南峰が道無き峡内を分け入り命がけで景観を撮影し、広く世に紹介した。駅前広場にC11型蒸気機関車が保存・展示され、委託された人が切符を販売し、夏休みや紅葉のシーズンは、とくに訪れる人が多い。この先、山陰本線の浜田までが今福線と称する工事線、しかし着工率5%にて凍結 |

||||

|

コタ君の一言コメント

僕 が紹介しています よろしく! ここから三江線のように陰陽を結び、浜田や益田につながっていれば・・・・ 三段峡 駅 路線廃止後も少しばかりの レールの先を湾曲に曲げて終点を示したものが設置されており、脇に駅名標を模したものが立てられている。しか し、これらは新しく作られたもので、実物の終点を保存したものではなく、その位置もかつて実在した終点より少し山寄りに設置されている。旧駅舎のあったあたりには新しく三段峡交流施設が建てられ、その建物に は広場に向かって舞台が造られており、春の三段峡まつりなど催しの折、神楽などができるように前面の広場と一体利用できるようにされている。  かつて三段峡〜山陰本線浜田問(53k505m)の陰陽連絡鉄道は、全線建設工事が進められていた時期があり.三段峡駅から柴木川を渡って次の橋山駅(三段峡駅起点10.15km)の間に延長9905mの三段峡トンネルの工事も進められていた。 かつて三段峡〜山陰本線浜田問(53k505m)の陰陽連絡鉄道は、全線建設工事が進められていた時期があり.三段峡駅から柴木川を渡って次の橋山駅(三段峡駅起点10.15km)の間に延長9905mの三段峡トンネルの工事も進められていた。もし、これが完成していれば駅間のほとんどがトンネルという長大トンネルとなるはずであった。このトンネル工事の試掘坑跡が、松原地区に1カ所(斜坑のため中は水没)と三段峡駅から歩いて10数分の川手地区に1カ所残っており、現在中国醸造の焼酎の醸成場所となっている。⇔ 三段峡トンネルの試掘坑跡⇔ |

||||